個人事業主の中には、事業がある程度軌道に乗ってきたタイミングや、取引先の拡大を狙って、法人化を検討される方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、法人化するメリット・デメリットやタイミングについて、ご紹介します。近い将来、法人化を検討されている方はぜひ参考にしてくださいね。

“法人化する”とは個人事業主として事業を行なっている方が、会社を設立し、事業やそれに付随する資産、負債、建物、備品などを引き継ぐ事をいいます。個人事業主と法人の主な違いは以下の通りです。

個人事業主として開業する場合は、開業届を税務署に提出するだけで、特に申請費用はかかりません。一方、法人の場合は「商業登記」が必要となり、必要書類の作成にかかる費用や登録免許税の費用などを準備する必要があります。

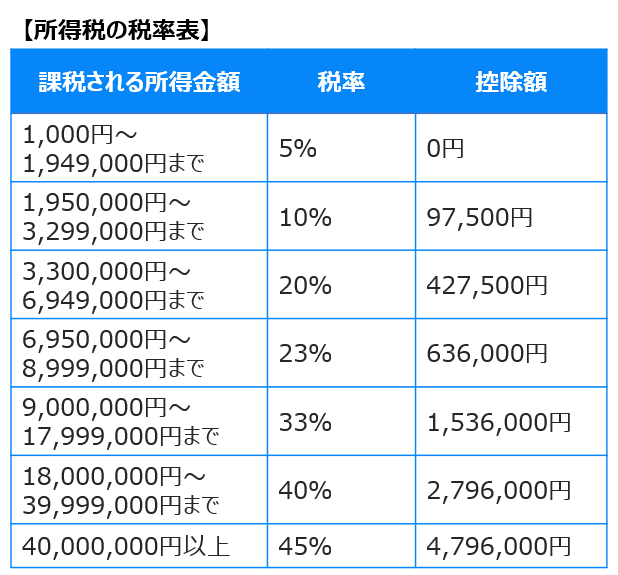

個人事業主には「所得税」が課せられます。所得税はその額に応じて税率が高くなる累進課税制度を採用しており、最高税率は45%と事業や売上が順調に拡大するほど、高い税金が課せられる仕組みになっています。

国税庁:所得税の税率(2022年12月1日時点)

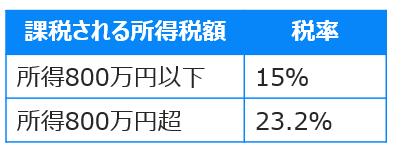

一方、法人の場合は事業で稼いだ所得に対して法人税が課せられます。法人税の税率は、一定の場合までは15%、それ以外の場合でも20%前半とほぼ一律であるため、所得金額によっては、所得税よりも税金の負担を軽くすることが可能です。

財務省:法人税率(2022年12月1日)

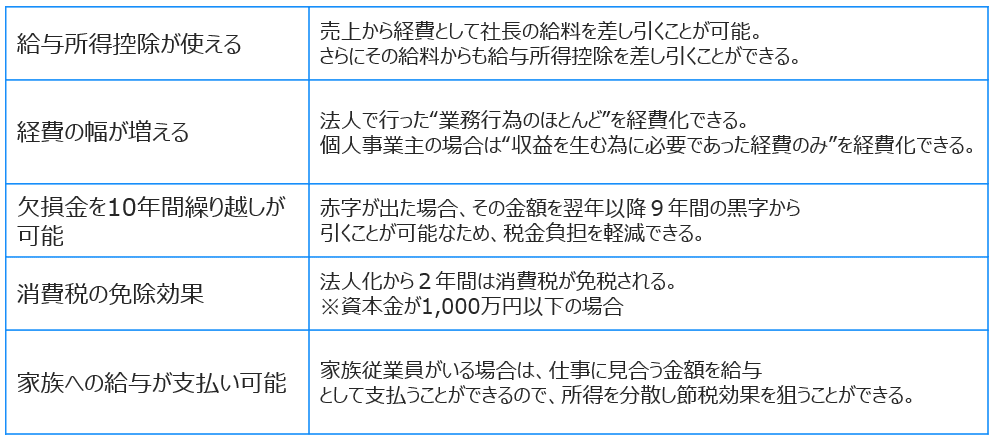

先にご紹介した通り、法人税の場合は税率がほぼ一定であることから、売上が大きくなるほど、節税効果が高まります。そのほかにも個人事業主と比較して税制面で、様々な優遇措置を受けることができます。

取引先を法人に限定している企業も多いため、法人化することで貴重な事業機会の損失を防ぐことができます。また、法人にふさわしい経営体制を整え、将来を見据えた事業計画をしっかりと立てていくことで、金融機関からの信頼度が高まり融資が受けやすくなる場合も。求人を出す際にも、求職者は法人の方が安心できると感じやすいため、優秀な人材を確保しやすくなるといったメリットも考えられます。

法人化すれば社会保険に加入することができ、厚生年金や健康保険といった福利厚生面を充実させることができるので、安定的な活動がしやすくなります。

個人事業主の場合は「無限責任」となり、事業上の責任はすべて事業主が負う必要があるため、経営が悪化した際の仕入先への未払い金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、全て個人の負債となります。一方、法人の場合は個人保証による借り入れを除き、出資金の範囲内での「有限責任」となるため、出資額以上の支払い義務は発生せず、万一の際でも個人の資産は守られます。

個人事業主の場合、法律によって事業年度は1月〜12月と定められており、決算月は12月となります。法人の場合は、事業年度の決算月を自由に設定することができるので、繁忙期と決算月をずらすなど、都合に合わせて調整することが可能です。

法人化の際には、まず会社の法律である「定款」の認証を受け、その後、法務局で法人設立の「商業登記」を行う必要があります。設立費用は法人形態によって異なり、株式会社設立の場合は、最低でも約25万円(電子定款の場合は約21万円)、合同会社の場合、最低約10万円(電子定款の場合は約6万円)ほどが必要となります。一連の手続きを専門家に依頼することもできますが、その場合はさらに費用が必要となります。

法人化すると従業員の有無に関わらず、社会保険への加入が義務づけられ社会保険料の半分を負担しなければなりません。手続きなどの事務負担も発生します。

個人事業主が決算で赤字になった場合、所得税と住民税の支払いは発生しませんが、法人の場合は、赤字であっても法人住民税の均等割を納付しなければいけません。

法人化のメリット・デメリットをご紹介してきましたが、法人化を検討する適切なタイミングとは、いつなのでしょうか?様々なケースが想定されるため、正解は一つではありませんが、見極め方の主なポイントとして以下の3つが挙げられます。

1つ目のポイントは、年間の所得(利益)が1,000万円を超えたときです。先にも述べたように、個人事業主の場合、個人の所得に所得税がかかりますが、法人税は、法人としての所得に課税されます。つまり、利益が同じ金額でも、支払う税額に差が出るため、税金が安いのはどちらか考えることが大切ということです。

法人化した場合、法人住民税の最低額7万円や、決算申告を依頼する税理士への報酬といった支払いが発生することも忘れてはいけませんが、所得が900万円を超える時点で、所得税率は33%、法人税率は23.2%となり、法人のほうが税金の負担を軽くすることができます。

2つ目のポイントは、年間の売上が1,000万円を超えたときです。事業者が納める消費税には「前々年の売上が1,000万円以下の事業者」が免税となる制度があります。

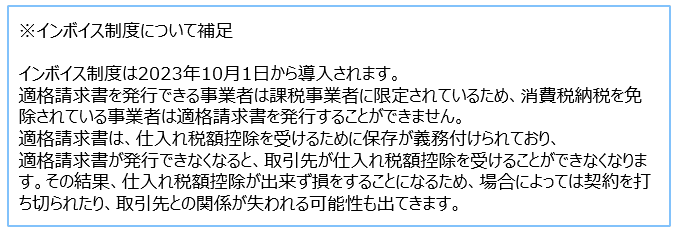

個人事業主として売り上げが1,000万円を超えた場合、その年の”翌年”までに法人化すれば、消費税の納税義務をなくすことができます。また法人設立後は2年間、消費税の納税義務が発生しないので、免税期間を延長することができるのです。ただし、インボイス制度の開始で例外がでてくる。

3つ目のポイントは、所得税や消費税といった観点ではなく、“事業をより拡大したいとき”です。法人化し信用度を高めることで、今まで以上に大きな仕事を請け負いたい、金融機関からまとまった金額を借り入れたい、優秀な人材を確保したいといった際の後押しになる効果が期待できます。

いかがでしたか。今回は法人化するメリット、デメリットについて詳しくご紹介しました。ご自身にとって、法人化する意味やベストなタイミングなどをしっかりと見極めて、事業の安定と拡大に繋げてくださいね。